出雲國風土記の世界(旧)

古代の地域の様子がいきいきと記された「出雲国風土記」を手がかりに、当時の自然や景観の中で育まれた”くらし”を様々な角度から紹介するとともに、現代のくらしに息づく古代文化を探ります。

(1)「出雲国風土記」を読む

(2)市と渡しに集う人々

(3)再現された古代の里

(4)風土記と現代

(1)「出雲国風土記」を読む

「出雲国風土記」には、個性豊かな神話だけではなく、生業やくらしなど古代社会の実像を探るうえで貴重な情報が含まれていること、このことを示した上で、「出雲国風土記」が今日まで残されたことの重要性を示します。

出雲国風土記写本(古代文化センター本)

墨書土器「意宇」(出雲国府跡出土)

(2)市と渡しに集う人々

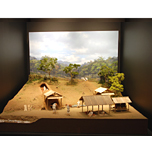

市は、さまざまな人々が往来しモノが行き交います。そのような社会の縮図とでもいうべき場所に焦点を当て、当時の生業やくらしの一端に迫ります。

朝酌渡し場と市の一画復元模型

(3)再現された古代の里

「出雲国風土記」の記述をもとにムラの生活のさまざな局面を、集落内の生業・住まい・食・遊びなど要素別に復元的に展示し、古代のくらしの実像に迫ります。

風土記の里復元模型

須恵器窯と作業復元模型

(4)風土記と現代

地域に残された近現代の写真や民具の展示をとおして、生活の中に息づく古代文化を探ります。出雲では、景観や地域の自然環境とその中で培われた地域の特色が、風土記時代と大きく変わらずに残されていることを朝酌をつうじて明らかにします。

そりこ船と漁具