特別展「日本のわざと美」展―重要無形文化財とそれを支える人々―

我が国の伝統工芸においては、重要無形文化財の保持者(いわゆる「人間国宝」)や保持団体が高度な技術を守り伝え、新たなる美を生み出してきました。

本展では、本年度までに認定された工芸技術分野の重要無形文化財の保持者、保持団体の全ての作品を、それらを支える選定保存技術とともに御紹介します。日本伝統工芸の最高峰の「わざ」と「美」をお楽しみください。

※同時開催

「日本のわざと美」展 関連企画展示

守り、伝えられた島根の美

観覧料

観覧料

主な出品作品

主な出品作品

関連講座

関連講座

ギャラリートーク・ワークショップ

ギャラリートーク・ワークショップ

図録

図録

会期

2016年10月14日(金)~11月20日(日)

前期:10月31日(月)まで 後期:11月2日(水)から

開館時間 9:00~18:00(11月は9:00~17:00)

※10月14日(金)は開会式のため、午前10時からの入場となります。

※入館は閉館時刻の30分前まで

| 閉室日 |

|---|

10月18日(火・休館日)

11月 1日(火・特別展示室のみ展示替えのため閉室)

11月15日(火・休館日) |

■会場/島根県立古代出雲歴史博物館 特別展示室

◆主催/文化庁・島根県教育委員会・島根県立古代出雲歴史博物館

◆特別協力/東京国立近代美術館

◆後援/朝日新聞松江総局・産經新聞松江支局・日本経済新聞社松江支局・毎日新聞松江支局・読売新聞松江支局・中国新聞社・山陰中央新報社・島根日日新聞社・新日本海新聞社・共同通信社松江支局・時事通信社松江支局・NHK松江放送局・TSK山陰中央テレビ・テレビ朝日松江支局・日本海テレビ・BSS山陰放送・エフエム山陰・出雲ケーブルビジョン・山陰ケーブルビジョン・ひらたCATV株式会社

観覧料

特別展「日本のわざと美」展

―重要無形文化財とそれを支える人々― | 当日券 | 団体券 | WEB限定チケット

(前売券) |

| 一般 | 特別展 | 1000円 | 800円 | - |

|---|

| セット券 | 1300円 | 1040円 | 1000円 |

| 大学生 | 特別展 | 500円 | 400円 | - |

|---|

| セット券 | 700円 | 560円 | - |

| 小中高生 | 特別展 | 300円 | 240円 | - |

|---|

| セット券 | 400円 | 320円 | - |

※団体は20名以上です。 団体見学申し込み

団体見学申し込み

※小中高生の学校教育活動での観覧は無料(観覧料減免申請書の提出が必要)です。

※障がい者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳)をお持ちの方、及びその付添人(手帳保持者1人につき、付添人1人まで)は無料です。

※外国籍のお客様は、受付にてパスポート又は外国人登録証明書をご提示いただきますと、料金が半額になります。(この場合、団体割引など各種割引との併用はできません。)

※ミュージアムパスポートでご覧いただけます。

主な出品作品

展示リスト

(「日本のわざと美」展

―重要無形文化財とそれを支える人々―)

「日本のわざと美」展に関連して、島根県でも独自の企画展示を行います。

重要無形文化財の保持者や選定保存技術の保存団体は、国宝や重要文化財等の保存修理を担うこともあり、その意味でも文化財保護の役割を果たしています。島根県の作例を通してご紹介します。

会期

2016年10月14日(金)~11月20日(日)

前期:10月31日(月)まで 後期:11月2日(水)から

開館時間 9:00~18:00(11月は9:00~17:00)

※10月14日(金)は開会式のため、午前10時からの入場となります。

※入館は閉館時刻の30分前まで

| 閉室日(特別展「日本のわざと美」展と同じです) |

|---|

10月18日(火・休館日)

11月 1日(火・特別展示室のみ展示替えのため閉室)

11月15日(火・休館日) |

■会場/島根県立古代出雲歴史博物館 特別展示室

観覧料

「日本のわざと美」展の観覧券で入場できます。

主な展示作品

展示リスト

(「日本のわざと美」展関連企画展示 守り、伝えられた島根の美 展示リスト)

・国宝 秋野鹿蒔絵手箱 ※後期展示(2016年11月2日~20日)(左)

[鎌倉時代/13世紀/出雲大社]

・北村昭斎 秋野鹿蒔絵手箱(復元模造/原品:出雲大社)(右)

[昭和61~62年/文化庁]

・重要文化財 彩絵檜扇 ※前期展示(~2016年10月31日)

[平安時代/12世紀/佐太神社]

・重要文化財 龍胆瑞花鳥蝶文扇箱 ※前期展示(~2016年10月31日)(左)

[平安時代/12世紀/佐太神社]

・北村昭斎 龍胆瑞花鳥蝶文扇箱(復元模造 原品:佐太神社)(右)

[平成8年/当館]

・県指定文化財 阿弥陀如来立像

[文永7年(1270)/清泰寺]

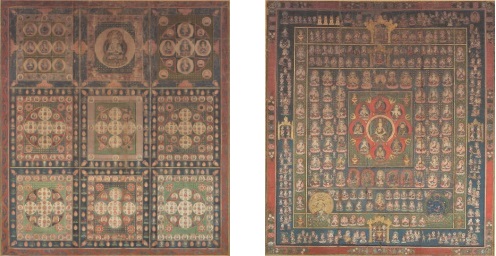

・県指定文化財 両界曼荼羅【修復後初公開】

[至徳3年(1386)/迎接寺]